近日,我院张保平教授团队在GaN基微腔激光器方面取得重要进展,相关成果以“On-chip broadband multiwavelength microlaser array in visible region”为题发表于期刊Laser & Photonics Reviews(IF=9.8)。

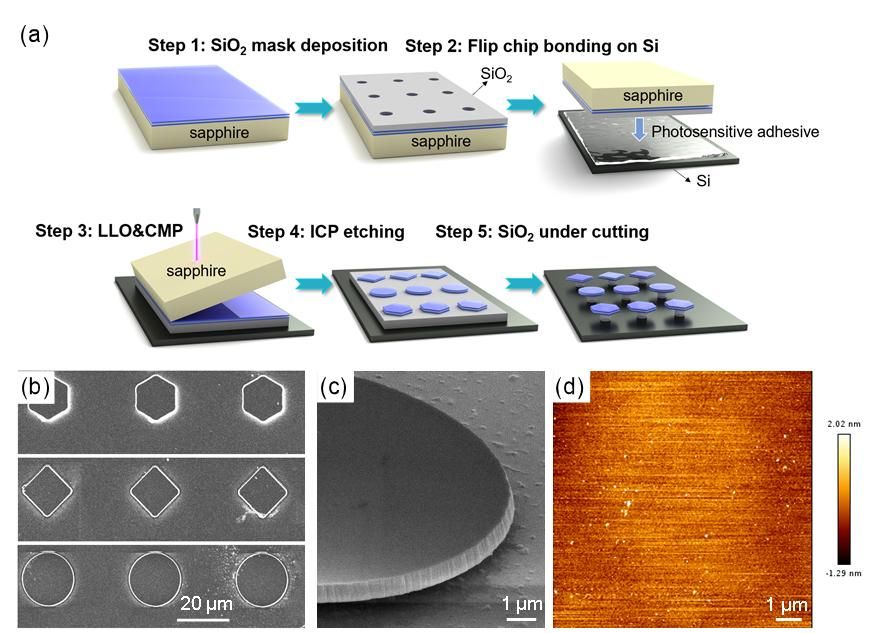

图1. 微腔阵列制备流程、SEM照片以及表面AFM测试结果。

在全球数据量急剧增长的背景下,传统电子芯片的互连瓶颈严重制约了信息传输速率。硅光子学技术以其高速、高集成度和低功耗的优势,成为突破该瓶颈的关键方向。其中,片上多波长激光阵列作为Si-PICs平台的核心组件,对实现多通道光通信、生物传感和光开关等应用至关重要。然而,实现覆盖宽光谱范围的多波长激光阵列面临着巨大挑战。传统方法需要采用不同增益材料制造不同波长的激光器,成本高昂且工艺复杂。此外,目前报道或商业化的片上多波长激光阵列大多基于InP和GaAs材料,工作波段局限于O带和C带,可见光区的片上多波长激光阵列仍是空白。实现高质量可调谐微激光器的集成仍是一大难题。

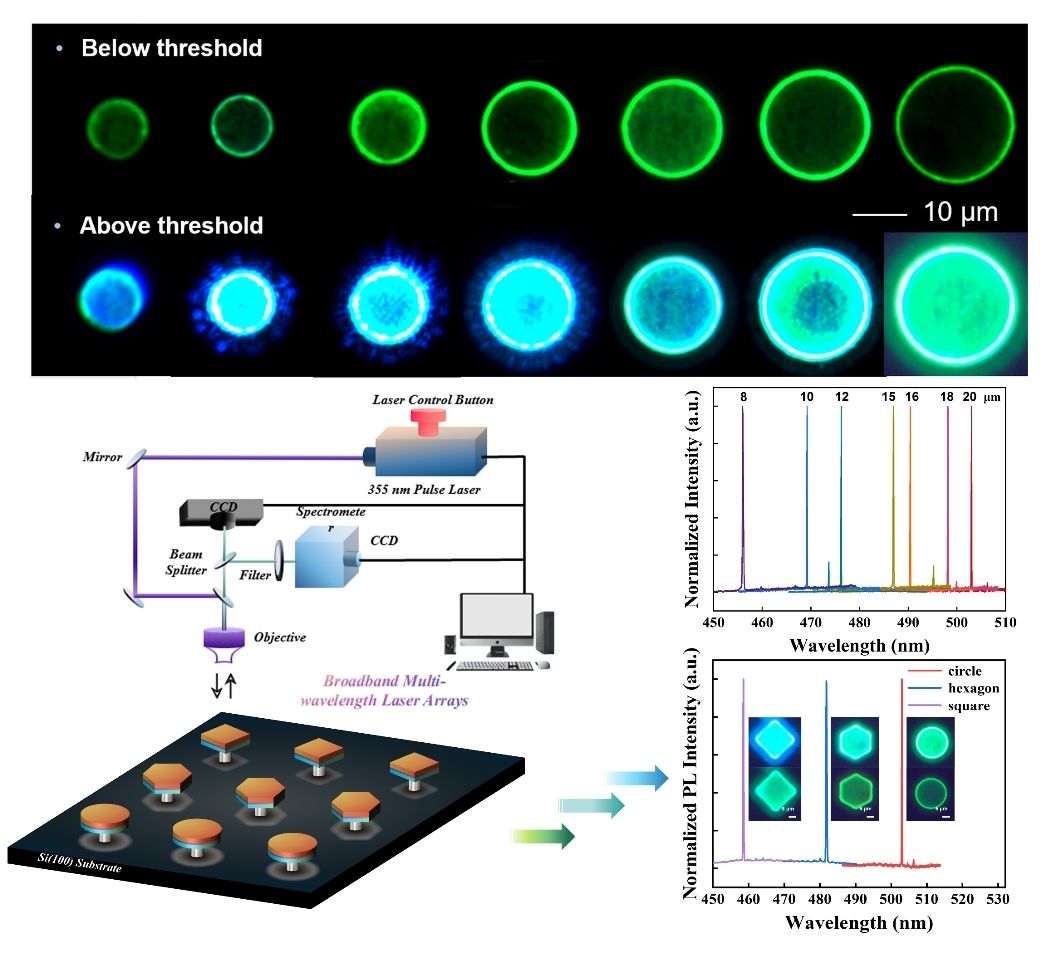

针对上述问题,张保平教授课题组提出了一种创新的理论模型与制备工艺,在硅(100)衬底上成功实现了GaN基微盘激光器阵列的片上集成。在室温条件下,该微盘激光器表现出优异的性能,其品质因子(Q值)高达13138,阈值低至57.85 μJ/cm²,发射波长位于绿光波段。团队系统研究了微腔尺寸与几何形状对激射行为的影响,通过调控微腔损耗,实现了从456 nm至503 nm宽光谱范围内的可控制备与片上集成。这一突破性进展为Si-PIC平台的片上集成宽带多波长激光源的实现开辟了一条新途。

图2. 不同尺寸和形状的微腔测试示意图、激射光谱以及发光图像。

该项工作由我院张保平教授领导的课题组、华东师范大学陈少强教授领导的课题组以及电磁声学研究院陈锦辉副教授领导的课题组合作完成,第一作者为23级博士生马立龙,通讯作者为梅洋助理教授、翁国恩副教授和张保平教授。课题组长期进行GaN基发光器件如谐振腔LED(RCLED)、微腔器件、以及垂直腔面发射激光器(VCSEL)研究,目前已成功实现蓝紫光、蓝光、绿光器件的电注入激射,并且在国际上首次实现了深紫外波段(UVC)VCSEL的光泵浦激射。该项工作得到了国家自然科学基金以及国家重点研发计划重点专项的资助。

相关文献:

[1] L. Ma, H. Zhong, T. Yang, L. Ying, J. Chen, Z. Su, S. Chen, G. Weng, Y. Mei, B. Zhang, On-Chip Broadband Multiwavelength Microlaser Array in Visible Region. Laser Photonics Rev 2025, 19, 2500151.