2025年10月28日,国际知名期刊《Applied Physics Letters》在线发表了由厦门大学、中国科学院苏州纳米技术与纳米仿生研究所及南方科技大学联合科研团队取得的重要研究成果。该研究以“Performance enhancement of GaN-based VCSELs by composition-graded structures”为题发表,并荣获“Editor's Pick”荣誉。论文第一作者为2021级博士生王亚超,研究工作在梅洋助理教授和张保平教授的共同指导下完成。研究团队成功开发了两种组分渐变外延结构,分别将氮化镓(GaN)基垂直腔面发射激光器(VCSEL)的激射阈值显著降低了71.1%和53.2%,为高性能GaN基VCSEL的发展提供了关键技术支撑。

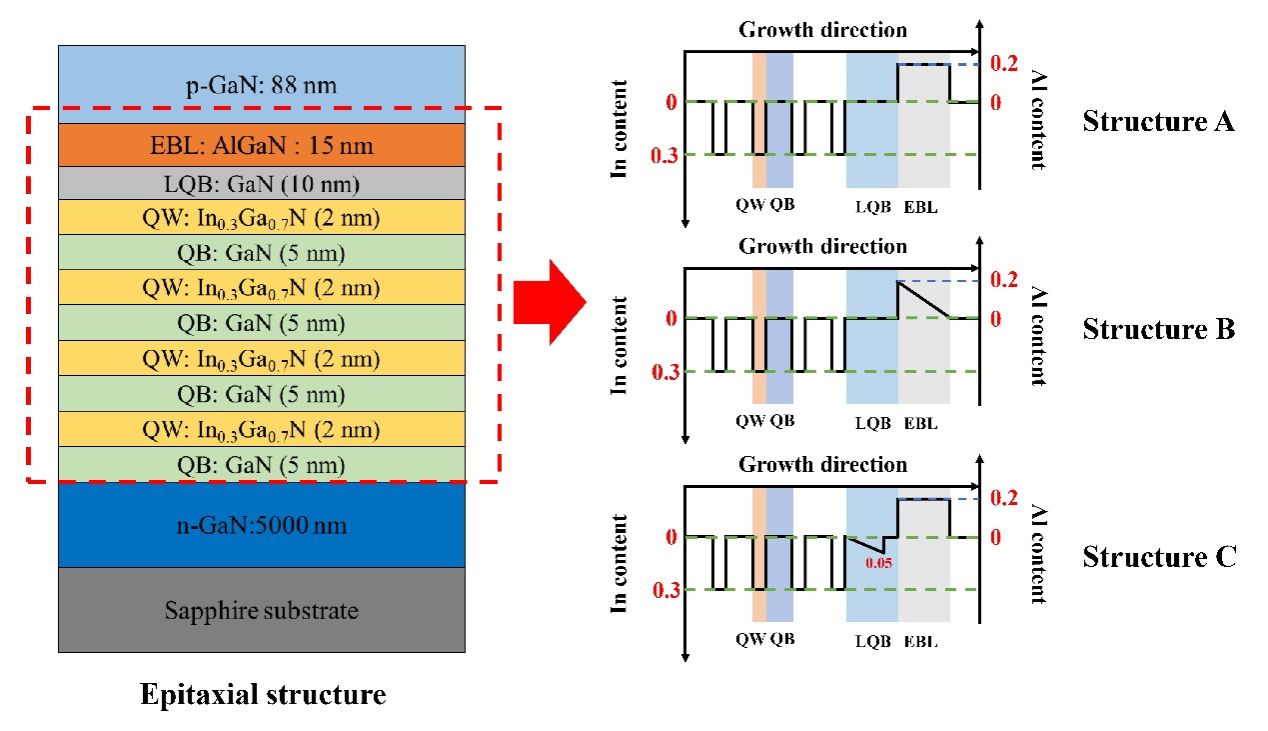

图1. 外延结构示意图

GaN基VCSEL具有体积小、阈值电流低、易于集成等优势,在固态照明、显示技术和数据通信等领域展现出广阔应用前景。然而,长期以来,其载流子注入效率低、有源区限制能力不足等问题,制约了器件阈值性能与斜率效率的进一步提升。以往的相关改进方案多停留在模拟阶段,缺乏实验验证。

在本研究中,团队创新设计并制备了两种组分渐变结构:铟(In)组分渐变的p侧量子势垒(LQB)和铝(Al)组分渐变的电子阻挡层(EBL)。利用金属有机化学气相沉积(MOCVD)技术,在蓝宝石衬底上分别生长了包含上述渐变结构及普通结构的外延片。通过对基于这三种结构的光泵VCSEL进行测试,结果显示:采用In组分渐变LQB结构的器件激射阈值降至6.3 mJ/cm²,较普通结构下降71.1%;而采用Al组分渐变EBL结构的器件激射阈值为10.2 mJ/cm²,降幅达53.2%。

图2. (a)采用三种外延结构制备的光注入VCSEL的P-I曲线;(b)重复性测试

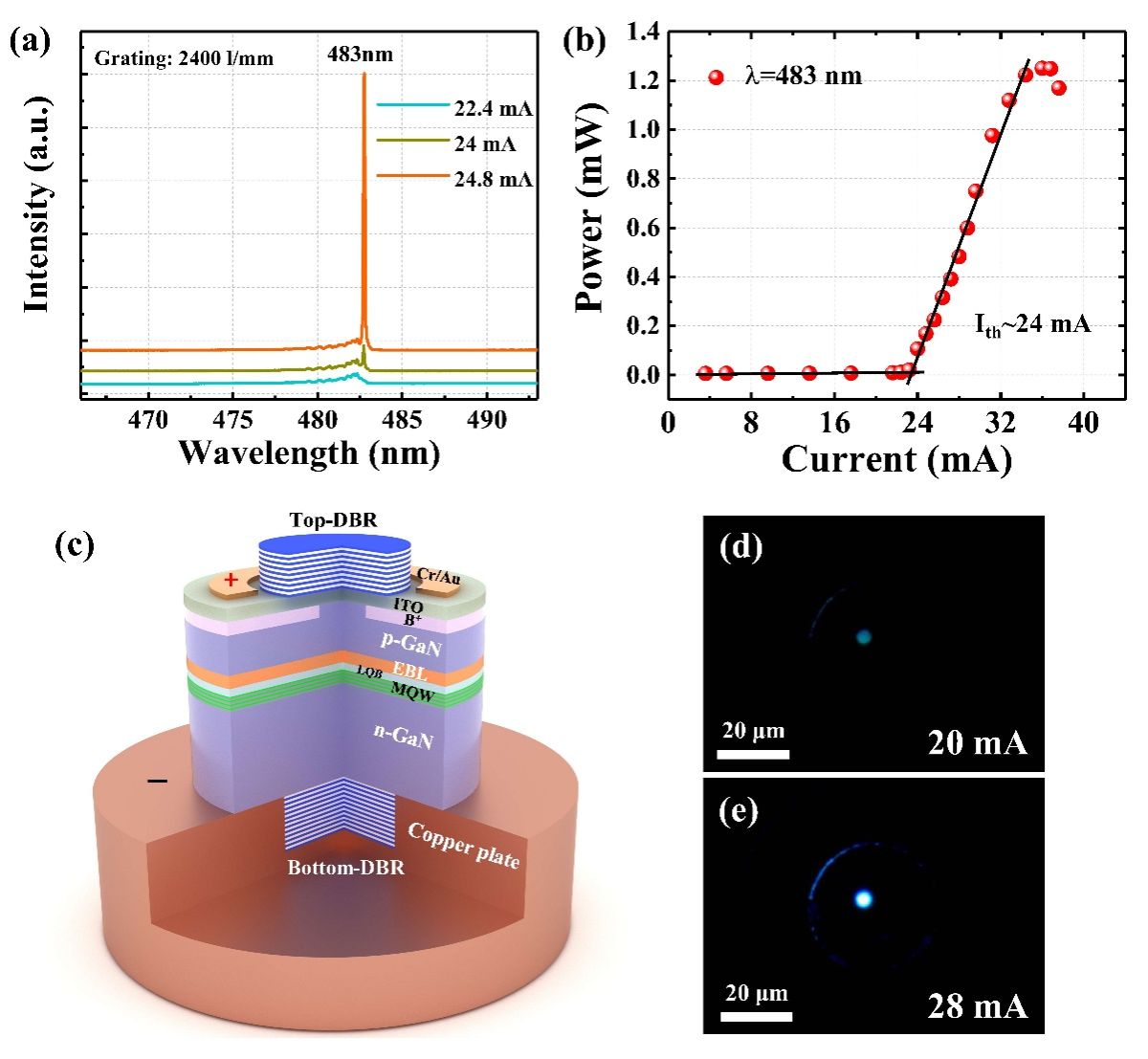

研究团队进一步借助PICS3D软件开展能带结构分析,揭示了性能提升的关键机制:组分渐变结构通过调控极化电荷分布,有效增强了电子注入效率,并提升了有源区对空穴的限制能力。其中,In组分渐变LQB结构表现最为优异,被确定为最优方案。基于该结构,团队还成功实现了电注入VCSEL的脉冲激射,激射波长位于483 nm的近绿光波段,阈值电流约为24 mA,最大瞬态输出功率超过1.25 mW。

图3. 基于In组分渐变LQB结构的电注入VCSEL(a)EL光谱;(b)P-I曲线;(c)器件结构;(d)近场发光图像

本研究获得了国家自然科学基金、国家重点研发计划等项目的支持。相关成果不仅验证了组分渐变结构在GaN基VCSEL中的有效性,也为下一代高性能半导体激光器的设计提供了重要参考,有望推动光电子领域相关应用的技术升级。

相关链接:Performance enhancement of GaN-based VCSELs by composition-graded structures